Nell’immaginario collettivo il “campo di battaglia” viene prefigurato come un teatro terrestre, dove brigate di fanteria e corazzate si affrontano tra esplosioni di colpi d’artiglieria e di bombe d’aereo. Oppure, se pensiamo alla guerra navale, si immaginano scambi di missili tra naviglio militare e da parte dei velivoli imbarcati.

L’attuale conflitto in Ucraina sembra confermare questa visione: i reparti corazzati russi avanzano in territorio ucraino supportati dall’artiglieria e dai velivoli da attacco al suolo, mentre nel Mar Nero le fregate della Marina Russa colpiscono obiettivi terrestri con missili da crociera: lo stesso incrociatore Moskva è stato affondato dopo aver subito un attacco portato con missili antinave lanciati da terra.

La guerra moderna, però, non si combatte solo in questo modo: ci sono altri “campi di battaglia” che si uniscono ai classici teatri di combattimento navale, terrestre e aereo. Stiamo parlando del dominio cyber, legato alle attività offensive e difensive svolte nel campo informatico, e di quello spaziale, che sta vivendo una nuova primavera perché quegli Stati che hanno accesso diretto allo spazio stanno sviluppando tecnologie per portare il confronto militare in quell’ambiente, attraverso armi a energia diretta e di tipo cinetico, anche basate a terra.

Il campo di battaglia, quindi, diventa (e diventerà) multidominio ovvero per combattere i conflitti del futuro sarà necessario integrare diversi “spazi” fisici e non, come la superficie del mare, l’ambiente subacqueo, quello aereo, quello spaziale e quello cyber. Nella sua interpretazione più ampia, il concetto di multidominio include anche altri ambiti come quello delle informazioni, dell’economia, e di tutte quelle misure non militari assertive o di coercizione che sono fondamentali nella guerra ibrida (Hybrid Warfare), spesso indicate come “gray zone”: una zona grigia in cui si manifestano minacce ibride, sharp power, confronto politico, influenze maligne, guerra irregolare e deterrenza moderna ovvero che abbraccia non solo l’ambito strettamente militare. Sebbene questo tipo di confronto rifletta un approccio alla politica estera secolare, la sua applicazione si è ampliata recentemente. Oggi, infatti, il kit di strumenti per la coercizione effettuata al di sotto del livello di una guerra diretta, include operazioni di informazione, coercizione politica, coercizione economica e legata alle risorse energetiche e minerarie, operazioni informatiche, supporto militare per procura (proxy) e provocazioni da parte di forze controllate da uno Stato.

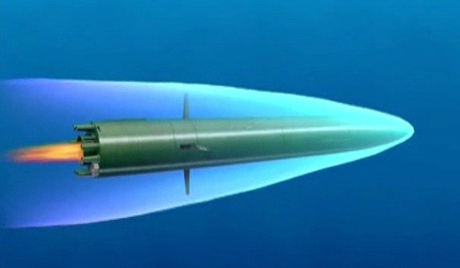

Tornando all’ambito militare non si può non considerare l’ingresso di nuove tecnologie (o nuove applicazioni di passate) che vengono definite “dirompenti” (in inglese disruptive technologies). Quella più comunemente nota, soprattutto perché più mediaticamente impattante a causa del recente conflitto in Ucraina, riguarda i sistemi ipersonici cioè quei sistemi missilistici (ma non solo) capaci di sviluppare velocità superiori a Mach 5 (cinque volte la velocità del suono) e di mantenerle per la maggior parte della durata del proprio volo. Lo sviluppo e messa in servizio di missili da crociera e veicoli di rientro manovrabili ipersonici per missili balistici, sta rivoluzionando profondamente la Difesa: un missile intercontinentale a testata Hgv (Hypersonic Glide Vehicle), ad esempio, grazie al suo profilo di volo diverso rispetto a quello di un Icbm (Intercontinental Ballistic Missile) classico e alla capacità di manovrare in atmosfera cambiando radicalmente rotta e quota, pone in discussione l’efficacia dei sistemi Abm (Anti Ballistic Missile) attualmente in servizio. Anche i vettori da crociera ipersonici, spesso concepiti a carica nucleare e convenzionale, grazie alle altissime velocità sviluppate rendono particolarmente difficoltosa la loro intercettazione da parte dei normali sistemi di difesa di tipo cinetico (come i Ciws – Close In Weapon System), pertanto richiedono il ripensamento di tutta l’architettura di protezione delle forze armate, dalle singole unità navali agli obiettivi terrestri fissi o mobili passando per gli stessi aeromobili. Attualmente, infatti, lo sviluppo di armi a energia diretta ad alta potenza è diventato prioritario insieme alla ricerca di capacità di intercettazione cinetica ad altissima velocità e precisione.

Armi a energia diretta che saranno integrate nelle cellule dei velivoli di sesta generazione: attualmente esistono dei programmi di sviluppo negli Stati Uniti (Ngad – Next Generation Air Dominance), in Europa (Tempest e Scaf – Système de Combat Aérien du Futur) e Russia per cacciabombardieri di nuova concezione che vedranno, oltre all’ormai rodato concetto di “sistema di sistemi” per il controllo di altri assetti (tra cui Uav/Ucav) e requisiti di bassa osservabilità/tracciabilità, sistemi di propulsione più potenti ed efficienti a tutti i regimi di volo. La nascita dell’Intelligenza Artificiale (Ia) e la sua applicazione al campo militare rappresenta un’altra tecnologia dirompente sul campo di battaglia ed è strettamente legata al mondo dei veicoli senza pilota (unmanned), ma non solo. L’automazione spinta, di tipo decisionale, si riflette nella capacità di individuare autonomamente un obiettivo e nella possibilità di attaccarlo autonomamente (come succede ad esempio per alcune loitering munitions). Anche i classici vettori da crociera vengono dotati di un certo grado di Ia che permette loro di discernere l’obiettivo più pagante, oppure, passando al settore navale, l’Intelligenza Artificiale permette a un’arma di restare in attesa di un bersaglio per lungo tempo, come accade per il siluro a propulsione e carica nucleare di fabbricazione russa Poseidon. Le prospettive future, in questo campo, sono enormi e richiedono la ridefinizione anche del diritto internazionale per le gravi ripercussioni (e rischi) che portano con sé: in Occidente, per il momento, i sistemi d’arma con Ia vengono sviluppati secondo il principio human-in-the-loop, ovvero sottoposti al controllo finale dell’essere umano, mentre altrove, come in Russia ma soprattutto in Cina, questo non avviene: si parla quindi di sistemi con tecnologia Ia human-out-of-the-loop, o del tutto autonomi. La ricerca tecnologica in campo militare trova applicazioni anche a livello biologico: alla fine del 2020, ad esempio, le forze armate francesi hanno dato il via libera per sviluppare “soldati aumentati” ovvero la possibilità di utilizzare trattamenti medici, protesi e impianti per migliorare “le capacità fisiche, cognitive, percettive e psicologiche” di un soldato oltre a poter consentire la connettività con sistemi d’arma e altri soldati. Una sorta di integrazione uomo-macchina che trasformerebbe i militari in organismi bionici in grado di resistere alla fatica, al dolore, allo stress e di connettersi con altri assetti sul campo di battaglia in modo del tutto rivoluzionario, ovvero integrando trasmittenti e “sensori” nel corpo umano. Ricerche in questo settore vengono fatte anche altrove, come in Russia, Cina e negli Stati Uniti dove la ricerca “bioibrida” sta tentando l’integrazione di tessuto vivente con le macchine dando vita a un “organismo cibernetico”, una sorta di cyborg dotato di intelligenza artificiale. Restando nel campo della biologia va citata la possibilità di fabbricare armi biologiche “ad hoc”, sebbene non sia del tutto una novità nel campo dei conflitti. Lo sviluppo dell’ingegneria genetica permette, idealmente, di creare agenti biologici che aggrediscono solo un certo ceppo di individui oppure che si attivano solo in determinate condizioni ambientali. Tralasciando per un attimo questi settori di ricerca a lungo termine, il soldato futuro (ma per meglio dire odierno), vede già un certo livello di integrazione con gli altri sistemi sul campo di battaglia: le moderne “tute” da combattimento, che per alcuni versi ricordano dei veri e propri esoscheletri, possono connettere il singolo fante con tutto quello che è presente sul teatro di guerra: dal satellite per ricevere dati di intelligence, al cacciabombardiere, passando per il comando avanzato o per le unità corazzate. Una condivisione di informazioni in tempo reale multidominio. Inoltre si stanno sviluppando anche sistemi da indossare in grado di moltiplicare la forza del soldato, per renderlo invisibile o più resistente alle esplosioni o alte temperature. Si stanno inoltre esplorando nuovi approcci basati sulle ricerche nel campo della fisica: da qualche anno stiamo assistendo allo sviluppo della tecnologia che sfrutta la fisica dei quanti nel campo dei computer o dei radar. Il radar quantistico, ad esempio, è una tecnologia di telerilevamento basata su effetti quantomeccanici, come il principio di indeterminazione o l’entanglement quantistico. In generale, un radar quantistico può essere visto come un dispositivo funzionante nella gamma delle microonde che sfrutta le caratteristiche quantistiche dal punto di vista della sorgente di radiazione e/o del rilevamento, ed è in grado di essere notevolmente più efficace rispetto a un radar classico in quanto fornisce immagini più dettagliate del bersaglio avendo anche il vantaggio – non indifferente sul campo di battaglia – di emettere un basso livello di radiazioni, quindi rendendolo molto più difficile da individuare e pertanto da distruggere con le attuali armi antiradar. La guerra del futuro, riassumendo, sarà combattuta da sempre più sistemi unmanned, automatici e no, con un’architettura multidominio che integrerà sul campo di battaglia il soldato, che indosserà – o incorporerà – nuove avveniristiche dotazioni, col pilota sul caccia, con l’operatore alle armi su un’unità navale (di superficie o subacquea), col sistema satellitare, e farà affidamento su personale che opererà nelle retrovie ma che si troverà “al fronte”, intendendo coloro che attueranno la Cyber Warfare, la Info Warfare e la Space Warfare.

La guerra in Ucraina ha funto da acceleratore a un trend di incremento generalizzato delle spese militari delle maggiori potenze che nell’ultimo decennio si è fatto sempre più intenso su scala globale. Dando ulteriore impeto a un processo che mostra il valore peculiare, strategico ma anche politico ed economico, della Difesa nei giorni nostri e indica la fragilità di relazioni internazionali sempre più competitive. Per affrontare le quali gli Stati aumentano, gradualmente ma inesorabilmente, gli strumenti di difesa e proiezione.

Sfondato il muro dei 2 trilioni.

Il conflitto nell’Est dell’Europa ha fatto decisamente accelerare il riarmo europeo e introdotto svolte come la scelta della Germania di costituire un fondo da 100 miliardi di euro dedicato proprio alle spese di rilancio dell’apparato militare. Ma la crescita andava avanti da tempo: nell’ultimo decennio, nota il think tank svedese Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) che annualmente monitora i trend globali nella spesa militare, gli investimenti in difesa e sicurezza sono cresciuti del 12% e neanche la pandemia ha fermato un trend di dilatazione che prosegue ininterrotto dal 2015. Segno e conferma della natura dinamica e minacciosa delle relazioni internazionali. In particolare, per la prima volta nel 2021 sono stati sfondati i 2 trilioni di dollari di spesa militare su scala globale. 2,1, per la precisione, i trilioni messi in campo dai Paesi di tutto il mondo. La spesa militare, nota il Sipri, è ammontata al 2,2 per cento del Pil globale, una quota di poco inferiore al record del 2020 (2,3) raggiunto in una fase di generale compressione della produzione per la pandemia. Complessivamente in difesa è andato il 5,9% della spesa pubblica su scala mondiale.

Chi spende di più.

E se fino a pochi anni fa gli Stati Uniti ammontavano da soli alla maggioranza assoluta della spesa militare globale, oggi la loro egemonia è ancora solida ma ridotta a una maggioranza relativa: Washington copre il 38% della spesa militare globale con 801 miliardi di dollari, un aumento del 2,9% in termini nominali. Seguono la Cina con 293 miliardi di dollari, il 14% del totale globale, e a ruota India, Francia e Regno Unito, la cui svolta verso il riarmo a tutto campo negli ultimi anni dice molto dei nuovi trend che le medie e grandi potenze vogliono seguire. In un certo senso, infatti, il trend di crescita di Paesi come Usa e Cina è prevedibile: Washington percepisce il mondo intero come agone di riferimento, deve mantenere in attività le sue flotte e le sue armate schierate nel mondo, oltre a sostenere costi ingenti di ricerca e sviluppo. La Cina, parimenti, ha la necessità di recuperare il tempo perduto, di modernizzare la Marina e di far avanzare le sue capacità operative. Da potenze-guida quali sono, è comprensibile un loro peso preponderante, che sommato rappresenta il 52% delle spese globali. Ma la crescita di Nuova Delhi, Parigi e Londra racconta molto dell’utilizzo delle forze armate come strumento di assertività e sviluppo della potenza nell’era presente. Ad esempio la spesa militare indiana di 76,6 miliardi di dollari nel 2021 è stata la terza più alta nel mondo. Dal 2012 è cresciuta di un terzo. Obiettivo numero uno: l’autosufficienza sugli armamenti per modernizzare le forze armate e dare un volano all’industria. Il 64% delle spese nel bilancio militare indiano 2021 sono state destinate ad acquisizioni di armi di produzione nazionale. La crescita indiana, oltre a quella cinese, alimenta il trend di aumento della spesa militare asiatica ed oceanica (a 586 miliardi di dollari) trascinata anche da Giappone, Australia e Corea del Sud. Il Regno Unito, quarto, ha visto il piano di crescita delle spese guidato dalla strategia Global Britain. “Il 19 novembre 2020 il Primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato il più sostanzioso incremento del budget della Difesa dalla fine della Guerra Fredda“, nota Lo Spiegone. Si tratta di 16,5 miliardi di sterline in più nei successivi quattro anni, a cui va aggiunto il già stabilito incremento annuale delle spese dello 0,5% del PIL (tenuto conto dell’inflazione). “L’aumento delle spese militari” ammonterà dunque a 24 miliardi di sterline, permettendo a Londra di destinare il 2,2% del PIL alla Difesa” e producendo già i suoi effetti nel 2021, anno in cui Londra ha superato la Russia spendendo per la Difesa 68,4 miliardi di dollari. Tutto questo per costruire l’obiettivo di Downing Street di vedere un Regno Unito “veramente globale nella sua portata e nelle sue ambizioni”. Centrale nel piano di Londra è il rafforzamento del deterrente atomico a 260 testate. Un piano condiviso anche dal presidente francese Emmanuel Macron, che a gennaio 2021 ha firmato la nuova dottrina militare francese fondata su tecnologia, proiezione, rilancio della capacità d’azione del nucleare transalpino. Macron dopo l’ingresso all’Eliseo nel 2017 ha impresso un grande slancio al rafforzamento dell’apparato militare, dilatando di oltre un quinto (+22%) il budget della Difesa e facendo rispettare al suo governo i piani del documento programmatico 2019-2025, che hanno portato nel 2021 a un bilancio superiore ai 40 miliardi di euro per le sole forze armate e complessivamente pari a 56,6 miliardi di euro contando l’intero comparto di ricerca legato alla Difesa. Seicento milioni di euro in meno la spesa militare tedesca, prossima ad essere una nuova entrante ai vertici delle classifiche globali. Tra Londra e Parigi si classifica la Russia, Paese che nel 2021 ha portato la spesa a 65,9 miliardi di dollari, in un momento in cui “stava rafforzando le sue forze lungo il confine ucraino”, sottolinea il rapporto Sipri. Uno sforzo pari al 4,1% del Pil e che inverte per il secondo anno il trend triennale di discesa (2016-2019) degli anni in cui sanzioni e bassi costi dell’energia mordevano l’economia russa. Il dato russo è meno di un decimo di quello statunitense, ma non deve ingannare: il minor costo del personale, dei componenti, dei carburanti e della ricerca abbatte notevolmente il differenziale tra lo stanziamento complessivo e quello che può essere destinato all’attività operativa. Complice l’invasione dell’Ucraina, nel primo quadrimestre del 2022 la spesa russa è volata a 26,4 miliardi di dollari, un dato che proiettato sull’anno intero rende ipotizzabile una crescita fino a oltre 80 miliardi.

I piani italiani.

E l’Italia? Risulta presente come undicesimo investitore in Difesa al mondo: 32 miliardi di euro nel 2021, +4,6% anno su anno e +9,8% dal 2012, per una spesa dell’1,5% del Pil sempre più vicina ai target Nato (2%). Un trend che appare destinato a crescere negli anni a venire. Il 2% delle spese militari sarebbe fissato in un target di 38 miliardi di euro, al valore attuale di Pil e spesa pubblica. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini negli ultimi due anni ha impostato la creazione di un Fondo Pluriennale capace di alimentare e sostenere la crescita mettendo sul campo 60 miliardi di euro in 15 anni per innovazione, nuovi sistemi d’arma, ricerca. Nel suo rapporto Scenari Futuri lo Stato Maggiore della Difesa guarda in prospettiva al 2040 e al ruolo che la Difesa può svolgere nella crescita del Paese. Un ragionamento che permette di capire il vero nodo del boom attuale.

Keynes con l’elmetto.

La spesa militare, in tempi di problematicità geopolitica e irrequietezza economica, non ha solo un valore in termini di potenziamento della Difesa: per un Paese in possesso di una filiera genera anche importanti ricadute in termini di ricerca, brevetti, filiera industriale, sviluppo, occupazione. Capire i programmi su cui orientare una quota importante di spesa pubblica e i modelli di investimento da seguire può in tal senso aiutare a far crescere il keynesismo militare, l’uso della produzione di armamenti come valvola anti-recessiva. Il grande focus sull’innovazione della difesa contemporanea, in tal senso, ne aumenta il ruolo come produttrice di prosperità per le nazioni che vi investono. La Difesa, dunque, non è solo un costo, ma anche un valore perchè consente non solo la tutela degli interessi nazionali in un mondo ostile ma anche una possibilità di sviluppo interno non secondario. Da tempo su Inside Over sosteniamo che la Difesa può essere per molti Paesi, Italia in testa, “laboratorio della nuova via nazionale alla politica industriale nel quadro di un paradigma contraddistinto dal ritorno della sicurezza nazionale come driver degli investimenti e dello Stato come attore chiave”. La guerra in Ucraina accelera ma non crea questo trend di cui si parlava da tempo. Ma proietta la corsa alla crescita delle spese militari in una nuova dimensione, come fattore di vita o di morte per i Paesi. Contribuendo a rendere più competitivo il sistema globale. Ma mantenendo in quest’ottica in equilibrio il sistema visto che tutte le grandi potenze, spendendo sempre di più in armi, si accorgono di aver sempre meno convenienza a usarle contro chi si sta rinforzando a sua volta. Una crescente deterrenza globale può aprire dunque la strada a possibili distensioni diplomatiche: chi ha la mano sul grilletto ha solo un incentivo per cercare di strappare concessioni politiche nei contesti diplomatici più scivolosi. Quanto inopinatamente non è stato capito dalla Russia e da Vladimir Putin.

Nel corso della storia, di quando in quando, il mondo militare ritiene che il peso sul campo di battaglia terrestre delle forze corazzate diventi marginale, quasi ininfluente, seppure, in ultima analisi, i fatti abbiano dimostrato altro. Già durante la Guerra Fredda la comparsa degli Atgm (Anti Tank Ground Missile) fece ritenere che per gli Mbt (Main Battle Tank) fosse arrivato il momento di essere “mandati in pensione”, e ancora, una volta caduto il sistema globale bipolare con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, l’idea che prese corpo riteneva le classiche forze convenzionali terrestri (incluse quelle corazzate) non più necessarie e da rimpiazzare con un uso integrato dello strumento aereo, delle forze speciali e di forze di fanteria leggera in grado di essere altamente mobili (la cosiddetta capacità expeditionary). A giustificare/determinare questa nuova postura è stato il palesarsi di conflitti asimmetrici, dove si doveva combattere “insorti” equipaggiati con armamento leggero, privi di una forza aerea propriamente detta (ma a volte con sistemi missilistici moderni a corto raggio come nel caso yemenita), e senza una “divisa”, quindi sfruttanti le ben note tattiche di guerriglia. Senza considerare il contrasto ai proxy di potenze regionali (Iran ad esempio), ovvero milizie armate che combattono in teatri esterni allo Stato che li finanzia/sostiene per portarne avanti le finalità politiche. Riassumendo, i fattori di instabilità e di minaccia alla sicurezza internazionale sono stati, per un ventennio a partire dall’ultimo conflitto simmetrico propriamente detto (la Prima Guerra del Golfo – 1991), il terrorismo e l’azione dei Vnsa (Violent Non-State Actors). Pertanto, come accennato, il ruolo delle forze terrestri è cambiato profondamente, e con esso le loro dotazioni: maggior enfasi è stata data alle operazioni fuori area, alla counterinsurgency, alla stabilizzazione di un Paese attraverso la fornitura di addestramento e mezzi per le forze di sicurezza/armate, ed il soldato non veniva più (solo) addestrato a colpire un tank nemico o a effettuare una grande manovra terrestre, ma doveva essere – non senza ipocrisia – un “operatore di pace” per le varie missioni di peace keeping/enforcing sparse per il mondo. Le forze speciali, come detto, in questo nuovo modo di “fare la guerra” hanno avuto un ruolo centrale (insieme a quelle aeree), e le esperienze fatte in vari teatri (Somalia, Iraq, Afghanistan) hanno permesso di sviluppare nuove metodologie di impiego. Paradossalmente, ma non troppo considerando i teatri in cui sono stati chiamati a operare, in quel ventennio una forza “leggera” per antonomasia – i Marines degli Stati Uniti – hanno visto la comparsa di unità pesanti corazzate che solo recentemente sono state dismesse per riassumere quel ruolo di forza anfibia per l’early entry in un contesto di guerra convenzionale con proiezione dal mare (in questo caso il Pacifico Occidentale). Se proprio la crescente assertività/aggressività cinese è servita a Washington a tornare a pensare al warfighting e quindi a riorganizzare le sue forze terrestri, in Europa si è faticato a leggere certi segnali che erano anche più vicini geograficamente: il colpo di mano russo in Crimea nel 2014 ha reintrodotto il concetto di deterrenza strategica attraverso le forze terrestri convenzionali nella Nato, ma un primo campanello d’allarme in tal senso avrebbe dovuto risuonare nel 2008, quando la Russia si è imbarcata nella rapida campagna in Georgia che ha portato alla separazione dell’Ossezia del Sud. È infatti un dato di fatto che Mosca, proprio da quell’anno – lo stesso in cui l’allora ministro della Difesa Anatoly Serdyukov concepisca la riforma “New Look” delle forze armate poi abortita – ha continuato a fare affidamento alle forze terrestri, e in particolare corazzate e di artiglieria, come un’area fondamentale del proprio sviluppo capacitivo. Si ritiene che l’esercito russa potesse disporre, nel 2017, di circa 20mila Mbt, ovvero più di quelli disponibili in tutti i Paesi europei dell’Alleanza Atlantica che assommano a circa 5170, senza considerarne lo stato di efficienza/prontezza, che comunque è molto lontano dall’essere del 100%. In generale, l’Europa si piazza al quarto posto al mondo per numero di tank dopo Russia, Stati Uniti (6300) e Cina (5800). I Paesi europei, e in generale la Nato, hanno scientemente deciso, negli ultimi 30 anni, di dedicare minore attenzione alle forze terrestri convenzionali, in particolare a quelle corazzate, preferendo, invece di lanciarsi in nuovi programmi di acquisizione – come hanno fatto la Russia e la Cina -, modernizzare Mbt ereditati dalla Guerra Fredda o comunque entrati in servizio nei primissimi anni ’90, restando conseguentemente dietro i loro avversari, sia qualitativamente sia numericamente, come abbiamo visto. L’unica eccezione, all’interno dell’Alleanza Atlantica, è data dalla Turchia e dal suo carro Altay, che però non è ancora entrato in servizio. Il recente conflitto in Ucraina, scoppiato lo scorso 24 febbraio, ha levato l’ultimo freno che tardivamente si esitava e togliere per il recupero della dottrina della centralità delle forze terrestri convenzionali nei conflitti moderni, scoperchiando un vaso di Pandora che ha mostrato tutta l’impreparazione occidentale a riguardo. Troppi anni sono passati nella pia illusione che un conflitto moderno, multidimensionale, con nuove tipologie di armi “dirompenti”, potesse essere combattuto e vinto a prescindere dalle forze corazzate e dall’artiglieria. La Russia, con questa guerra, sta dimostrando invece come l’uso di Mbt e di sistemi di artiglieria (a razzo o a canna) siano determinanti per l’esito di una battaglia. Bisogna, però, non incappare nell’errore di senso opposto rispetto al passato: se uno scontro sul campo, in Ucraina, non si vince senza forze terrestri e corazzate preponderanti, è anche perché l’uso dello strumento aereo non viene fatto secondo gli standard occidentali. Da un lato, infatti, la Russia usa – secondo la propria dottrina – i cacciabombardieri quasi esclusivamente come “artiglieria volante” per il sostegno alle direttrici di avanzata terrestre, effettuando relativamente poche missioni di interdizione in profondità nel territorio ucraino preferendo affidarsi principalmente ai sistemi missilistici a corto raggio, dall’altro lato, l’Ucraina non ha forze aeree consistenti per poter effettuare l’attività di interdizione sul campo di battaglia e colpire i rifornimenti nelle retrovie. In parole povere l’ottenimento della superiorità aerea, che in Ucraina appartiene alla Russia solo localmente e a macchia di leopardo, è ancora fondamentale per vincere una guerra. Il conflitto però, come dicevamo, ha dimostrato che le forze terrestri convenzionali sono ancora centrali nelle guerre contemporanee e future, e che quelle corazzate, almeno in Occidente, devono essere modernizzate per poter essere all’altezza di quelle avversarie. Da questo punto di vista si è già predisposta un’architettura netcentrica, coi vari assetti presenti sul campo di battaglia interconnessi e in grado di scambiarsi dati quasi in tempo reale, si sono intrapresi passi importanti verso la determinazione di una struttura multidominio, quindi comprendente anche la Cyber Warfare e la Space Warfare, ma sono proprio i mezzi corazzati degli eserciti occidentali ad avere bisogno di uno svecchiamento concettuale e delle innovazioni tecnologiche che già si vedono altrove, come ad esempio in campo aeronautico. Gli Mbt, come anche gli Aifv (Armoured Infantry Fighting Vehicle) del futuro dovranno essere un “sistema di sistemi” in grado di operare e governare assetti senza equipaggio (nella fattispecie Ugv – Unmanned Ground Vehicle) in coordinamento con le unità di fanteria dove il singolo soldato è già in fase di integrazione con altri sistemi autonomi/pilotati a distanza, come ad esempio le loitering munitions o con i piccoli Uav (Unmanned Air Vehicle) per compiti Isr (Intelligence Surveillance Reconnaissance). Passi verso questa visione ne sono già stati fatti: nell’Unione Europea, ad esempio, sotto l’egida Pesco, è stato varato il programma Ugs (Unmanned Ground System) e il Mugs (Multipurpose Ugs) per ottenere mezzi simili a quelli russi della serie Uran, ma la strada è ancora lunga. Le forze terrestri del futuro, secondariamente ma non per questo in modo meno importante, saranno caratterizzate dalla presenza di sistemi ipersonici Glcm (Ground Launched Cruise Missile), da armi a energia diretta che dovranno per forza integrarsi ai veicoli corazzati/blindati e da unità di fanteria sempre più “tecnologiche” grazie alle ricerche sull’integrazione uomo/macchina ma anche grazie agli sviluppi per sistemi autonomi/pilotati terrestri di piccole dimensioni in grado di sostituire il singolo soldato nelle missioni più pericolose. Occorre quindi che un Mbt, un Aifv o anche un semplice Apc (Armoured Personnel Carrier) del futuro sia in grado di interfacciarsi e, in caso, di comandare tutti questi assetti.

In principio erano solo un’invenzione curiosa prestata alla guerra. Una scommessa, un tentativo, un modo per sostituire e superare nelle immobili prestazioni i palloni aerostatici “frenati” che venivano impiegati per avvistare i movimenti del nemico da grandi distanze fin dal XVIII secolo. Gli aeroplani, “uccelli” per uomini fatti di legno e tela nati dalla sbalorditiva e pionieristica intuizione dei fratelli Wright, venivano relegati a compiti secondari: come quello della ricognizione fotografica e dell’osservazione avanzata delle postazioni nemiche. Nessuno – neppure i più dotati d’immaginazione – avrebbe mai pensato di dotarli di armi all’inizio del XX secolo. Non era neanche lontanamente prevista la possibilità di un combattimento aereo tra velivoli avversari. La guerra spettava ai cannoni, alla fanteria, e alla cavalleria. Tuttalpiù erano gli equipaggi, allora composti da un pilota e spesso da un osservatore, a portare con se armi individuali come le pistole d’ordinanza. Agli albori se due aviatori con insegne avversarie – le famose “coccarde” che iniziavano a comparire sulle ali per distinguere l’amico dal nemico – s’incrociavano tra le nuvole, non era inconsueto che si limitassero a scambiarsi il saluto militare di reciproco rispetto delle temerarietà necessaria al volo, ancor prima di quelle che spettava al più pericoloso volo di guerra. Questo almeno fino al 1911, quando, la colomba ideata da Igo Etrich aveva sperimentato la pratica del bombardamento aereo nella guerra Italo-Turca in Libia. E al 1913, quando secondo una concorde testimonianza, due piloti americani in forza agli schieramenti avversi si scaricarono reciprocamente addosso i tamburi dei loro revolver, prima di proseguire ognuno per la sua rotta. Sarà lo scoppio della Prima guerra mondiale a cambiare la concezione della guerra aerea per sempre. Dando all’aereo da guerra non solo un ruolo di primo piano in ogni genere di conflitto futuro, ma rendendolo il vettore capace di trasportare gli armamenti più letali mai sviluppati in ogni angolo del pianeta.

Un balzo tecnologico spaventoso.

Dal trasportare semplici pistole automatiche a ricoprire un ruolo chiave nella Triade nucleare sono bastati appena trent’anni. Se nell’inverno del 1915 sui Fokker Eindecker III venivano montate le prime mitragliatrici aeronautiche sincronizzate – per consentire al pilota di un monoplano di sparare dal muso del velivolo senza colpire le pale dell’elica -; nell’estate del 1945 un bombardiere strategico Boeing B-29 Superfortress con un equipaggio di 11 uomini a bordo sganciava la prima bomba nucleare a migliaia di chilometri di distanza dalla sua pista di decollo. Un’arma, la bomba A, che avrebbe modificato proprio in virtù della sua capacità distruttiva l’intero assetto delle flotte aeree di ogni potenza e super potenza. Perché dal primo “strike nucleare” della storia e la nascita del concetto di deterrenza, la strategia aerea – incentrata fino ad allora sul bombardamento strategico, sul bombardamento tattico, e sul raggiungimento della supremazia aerea – ha iniziato concentrare il suo interesse su due nuovi e principali scenari d’azione che avrebbero monopolizzato la corsa allo sviluppo di questo tipo arma per tutta la durata della Guerra fredda: l’incursione in profondità nel territorio nemico, in seguito o attraverso la soppressione della bolla di difesa avversaria (composta da sistemi radar e sistemi di armi antiaeree sempre più sofisticate) per colpire obiettivi davvero strategici – sul piano offensivo; e l’intercettazione dei cacciabombardieri supersonici capaci di trasportare letali missili da crociera aviolanciabili e dei missili balistici – sul piano difensivo.

Dalla Guerra Fredda agli aerei del futuro.

Lo sviluppo di ogni velivolo da combattimento aereo nell’epoca della Guerra fredda ha sempre tenuto conto di tre caratteristiche fondamentali: una bassa visibilità ai radar, una velocità sempre maggiore, e un’avionica sempre più sofisticata per impiegare armamenti intelligenti (come le bombe guidate) e equipaggiamenti o strumentazioni elettroniche sempre più avanzate ed essenziali in combattimento. Erano ben distanti i tempi dei duelli aerei tra i caccia monoposto degli assi come il barone von Richthofen. Quelli del tiro in deflessione dalle mitragliatrici alari che avevano imparato a padroneggiare i piloti che si erano misurati nella battaglia d’Inghilterra, o delle terrificanti “tempeste di fuoco” sperimentate dall’Alto comando alleato nel cuore della Germania nazista. Già durante la guerra del Vietnam il combattimento aereo era quasi esclusivamente affidato ai missili air-to-air a guida infrarossa come il famigerato Aim-9 Sidewinder; mentre il bombardamento, sebbene ancora condotto dai B-52 secondo le vecchie “tattiche”, veniva ormai anticipato da missioni di “soppressione” delle difese aeree condotti velivoli appositamente sviluppati per la guerra elettronica o per l’impiego di missili anti-radar con il fine di fiaccare le difese avversarie e perdere durante l’attacco il minor numero possibile di piloti e apparecchi. Questo lungo preambolo – non me ne voglia il lettore – si è reso necessario per introdurlo alla modernità dei velivoli di 4° generazione (e 4°generazione + e ++, ndr) come gli F-15 Strike Eagle, il MiG-29 (nome in codice NATO: Fulcrum) o l’Eurofighter F-2000; ai fatidici velivoli di 5°generazione come l’F-22 Raptor, l’F-35 Lightning II, il Su-57 russo(nome in codice NATO: Felon) e il Chengdu J-20 cinese; e alle futuristiche piattaforme aeree di 6° generazione come il Tempest inglese e il futuro Next-Generation Air Dominance (NGAD) che gli Stati Uniti stanno sviluppando in gran segreto. Una piattaforma che, insieme al bombardiere stealth di nuova generazione B-21 Raider, potrebbe scalzare dal primato di aerei più sofisticati e costosi della storia i caccia da supremazia aerea F-22 e bombardieri B-2 Spirit: gli unici velivoli che gli Stati Uniti non hanno mai venduto o condiviso con altre potenze. Queste nuove piattaforme mirano ad integrare le più innovative tecnologie sviluppate dal Pentagono e dalle divisioni di ricerca e sviluppo delle maggiori potenze europee, e comprendono tra le altre la possibilità di guidare in battaglia i famigerati “sciami di droni“. Oltre a poter intercettare missili intercontinentali comunicando attraverso il loro sofisticatissimi appartati di sensori con satelliti, senza venir meno alle caratteristiche di ogni caccia da superiorità aerea: velocità, robustezza, una firma radar ridotta la minimo per non essere intercettato nelle sue missioni nello spazio aereo nemico, e una potenza di fuoco letale suddivisa tra i vari armamenti convenzionali di nuova generazione.

I droni “gregari” e la guerra delle macchine.

L’arrivo sul campo di battaglia dei droni armati come i Reaper e Predator (e tutti i derivati esteri) ha introdotto nella guerra aerea un nuovo modo di combattere limitando al massimo il rischio di perdere un aereo da combattimento dietro le linee nemiche. Questa nuova strategia – di cui il Pentagono è stato pioniere e affezionato utilizzatore nel corso di tutti i conflitti che hanno riguardato il teatro del Medio Oriente – è sempre stata resa efficace dalla disparità tecnologica delle forze schierate in campo. L’invio di un UAV (acronimo di Unmanned Aerial Vehicle o velivolo a pilotaggio remoto se si preferisce) con missili anticarro Hellfire ha sempre rappresentato infatti un vantaggio per una potenza che da 10mila chilometri poteva centrare con precisione millimetrica un deposito, un bunker, o una sola tenda con pochi terroristi con una precisione millimetrica e con un dispendio di denaro relativamente inferiore a quello che avrebbe dovuto sacrificare facendo decollare un F/A-18 Hornet da una portaerei che incrocia nel Golfo Persico o in quello di Aden, per esempio. Questo senza esporre il pilota, il vettore di lancio e un’ipotetica squadra di incursori preposta ad illuminare il bersaglio “sul campo”, ad alcun rischio. Ma cosa accadrebbe nel caso non si trattasse di una guerra asimmetrica e le forze in campo fossero provviste e padroneggiassero la stessa tecnologia? Per questa evenienza il Pentagono si starebbe preparando a schierare in prima linea droni da combattimento dotati di intelligenza artificiale come i Valkyrie: droni di ultima generazione che fungeranno da “fedeli gregari” di piattaforme da combattimento con equipaggio umano come i suddetti caccia di 5° e 6° generazioni. Ad esempio gli F-35. Allo stesso modo il Cremlino avrebbe annunciato lo sviluppo (le notizie di ulteriori test sono di queste settimane, ndr) di un drone da combattimento analogo, il Su-70 Okhotnik, che dovrebbe accompagnare in combattimento il caccia di ultima generazione Su-57. Questi due UCAV (acronimo di Unmanned combat aerial vehicle) potrebbero diventare il futuro del combattimento aereo come potrebbero diventarlo gli “sciami di droni” che dovrebbero accompagnare il caccia multiruolo BAE Systems Tempest. Ciò incentrerebbe il futuro della guerra aerea sul concetto della “sacrificabilità”: ossia l’impiego di poche o molte unità a pilotaggio remoto che limitino la minaccia per l’unità “leader” dove si troverebbe un solo unico e altamente qualificato pilota umano. In questo modo le incursioni nello spazio aereo nemico del futuro finirebbero per contemplare una “combinazione di caccia multiruolo provvisti di tecnologia stealth, accompagnatati da questi fedeli gregari autonomi che saranno capaci di aprirgli la strada e allo stesso tempo di coprir loro le spalle” da missili e caccia avversari. Seguirebbe poi lo strike di bombardieri strategici stealth che lancerebbero le loro munizioni intelligenti o i loro missili da crociera ipersonici. Secondo le informazioni diramate dai diversi dipartimenti della Difesa, i nuovi droni da combattimento dovrebbero essere in grado di ingaggiare e abbattere jet nemici, compiere manovre evasive e di supporto in combattimento aereo, ma sopratutto sarebbero votati ad interferire con qualsiasi tipo di minaccia mentre l’unità principale è impegnata a portare l’attacco al suo target. Questo riguarderebbe soprattuto azioni di soppressione della rete di difesa antiaerea nemica, in modo da spianare la strada all’unità leader con equipaggio umano.

Una considerazione sul presente in vista del futuro “prossimo”.

Lo straordinario “balzo in avanti” nel campo della aviazione militare, che è sempre stata motivata dalla necessità di contrastare la tecnologia degli avversari ipotetici per garantisti la supremazia tecnologica che avrebbe portato – nel caso di conflitto – all’indispensabile supremazia aerea, sembra aver rallentato negli ultimi 20/30 anni; tanto da lasciare in linea di combattimento velivoli sviluppati negli anni ’70, o addirittura aver spinto a prediligere – come nel caso degli F-15X – vecchie piattaforme nei loro più moderni aggiornamenti alle nuove. Il conflitto aereo nel teatro ucraino, ma non meno quelli combattuti nel Siraq, o quelli che vedono come protagonista la Forza aerea israeliana hanno spesso dimostrato – e continuano a dimostrare – non solo come alcuni velivoli siano stati “sopravvalutati” sulla carta, pensiamo ai Sukhoi russi che vengono abbattuti dagli ucraini, ma come alcune velivoli ben rodati continuano ad essere sempre e comunque preferiti quando bisogna combattere davvero. Dagli aerei da attacco al suolo A-10 Thunderbolt (entrati in servizio nel 1977), ai caccia multiruolo F-16 Fighting Falcon (entrati in servizio nel 1978), agli immortali bombardieri B-52 (entrati in servizio del 1952) – rappresentante dal Mediterraneo all’Indopacifico (con lo sguardo rivolto al pericolo Taiwan e alla tensioni del Mar Cinese), della vecchia “proiezione” di potenza di un colosso armato e iper-tecnologico come gli Stati Uniti – le grandi potenze sembrano sempre prediligere i vecchi veterani ai nuovi prodigi della tecnologia. Lasciando sempre negli hangar (sebbene sia di questi giorni la notizia che Washington intende schierare in Polonia alcuni) gli F-22, come i Su-57 che il Cremlino ha scelto di non schierare in Ucraina pur non avendo ottenuto – in nessun modo – la supremazia aerea sulla piccola aeronautica di Kiev. Su queste basi, e contando impiego operativo ridotto dell’F-35, relegato come il Su-57 a missioni in conflitti asimmetrici – forse per timore di vederli persi in battaglia con il rischio di essere recuperati, rivelando segreti tecnici, o non rivelando alcun segreto – il vero quesito che rimane che forse resterà privo di risposta, spinge a domandarsi se ciò che le potenze militari vogliono mostrare di aver ottenuto (o promettono di ottenere) nel campo della tecnologia aeronautica, sia alla portata della realtà, e se rappresenti davvero un’opzione davvero praticabile in battaglia, o se si tratta solo di una distante ipotesi utile alla propaganda. Per adesso i fedeli gregari con intelligenza artificiale, gli sciami, e i loro leader di quinta generazione, rimangono negli hangar o sono in via di progettazione in vista di una minaccia futura, che, come sempre nelle nostre conclusioni, nessuno si augura.

Se il ventunesimo secolo è stato definito il “blue century”, il “secolo blu”, il motivo è legato inevitabilmente all’importanza del mare. Le risorse presenti nei fondali marini, le rotte commerciali che legano il mondo sempre più globalizzato, le reti infrastrutturali per il traffico dei dati e per il trasporto dell’energia rappresentano elementi sempre più fondamentali nell’economia mondiale. Ed è per questo motivo che la sfida tra potenze piccole, medie e grandi si svolge anche (se non soprattutto) nel complesso dominio marittimo, intersecando diversi strumenti e obiettivi. I più recenti fatti della cronaca internazionale hanno confermato che il mare rappresenta un pilastro delle future agende delle superpotenze. La crisi di Taiwan ha mostrato lo scontro tra la cultura della libertà di navigazione teorizzata e perorata da Washington a ogni latitudine e l’idea della sovranità sul mare e la sua territorializzazione ricercata invece dalla Cina. Ma anche la guerra in Ucraina, che pure ha avuto motivazioni differenti e dinamiche da “terraferma” ha manifestato l’importanza del controllo delle coste ucraine, del Bosforo, la centralità delle rotte delle materie prime e alimentari anche nella stessa percezione mondiale del conflitto. I due focolai più recenti hanno pertanto un denominatore comune che è anche quello marittimo. Ma se questo è visibile nelle tensioni tra Mosca, Pechino e Washington, lo è anche tra molte altre forze, più o meno piccole, che da tempo hanno scoperto o riscoperto una vocazione marittima che caratterizzerà la guerra del presente e del futuro. E i motivi appunto sono da ricercare in quel breve elenco di elementi descritti a inizio articolo e che sottolineano come l’economia mondiale sia oggi in larga parte decisa proprio da ciò che è sotto in fondali, nel mare e che scorre sulla sua superficie. Cosa che comporta inevitabilmente anche un’evoluzione delle scelte e delle tecnologie che servono a controllare i mari e ad aumentare la proiezione di forza al di là dei propri confini.

Sfida per le risorse.

Una prima chiave di lettura di questa nuova “guerra dei mari” è ciò che essi contengono. La presenza nei fondali marini di giacimenti che possono risultare fondamentali nell’approvvigionamento energetico, nella diversificazione delle fonti e anche nella possibilità di esportare idrocarburi creano le premesse per una vera e propria corsa non solo all’accaparramento di queste risorse ma anche a una forma di territorializzazione delle acque, con delimitazione di zone economiche esclusive e volontà di proteggere e colpire quelle avversarie. L’esempio delle dispute tra Grecia e Turchia nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale è, sotto questo profilo, estremamente importante. Da un lato Ankara tenta di modificare lo status quo del Mare Nostrum, dall’altro lato, attraverso la nuova dottrina “Mavi Vatan” ha avviato una proiezione navale che si è concretizzata anche nell’invio di navi tra Levante ed Egeo per imporre il proprio punto di vista. Una partita che in ogni caso non si limita alle due sponde dell’Egeo ma che coinvolge anche altri attori nordafricani e mediorientali. Israele, che non a caso ha accelerato sul fronte navale, Egitto e Algeria sono in questo senso esempi molto importanti, dal momento che la protezione delle risorse e la volontà di giocare al meglio questa contesa mediterranea sono state anche un volano per il rafforzamento delle flotte. E questa logica è destinata a caratterizzare anche il prossimo futuro del nostro mare. Questo lo si può vedere anche in altre crisi dove lo sfruttamento delle risorse è e sarà centrale per comprendere i futuri equilibri regionali. Il Mar Cinese Meridionale, per esempio, è ricco di risorse energetiche che incidono sensibilmente sulla percezione della sua disputa tra Cina e Paesi rivieraschi. Un’analisi degli scorsi anni dell’Agenzia per l’Energia americana stimava le potenziali risorse del Mar Cinese in circa 11 miliardi di barili di petrolio e 190 trilioni di piedi cubi di gas naturale. Le isole contese, in particolare le Paracel e le Spratly, sembrerebbero escluse da queste riserve. Tuttavia è chiaro che queste risorse, unite all’enorme traffico merci, impongono a tutti i Paesi della regione un’attenzione totale su questo specchio d’acqua.

Choke-points, nuove rotte e le basi nel mondo.

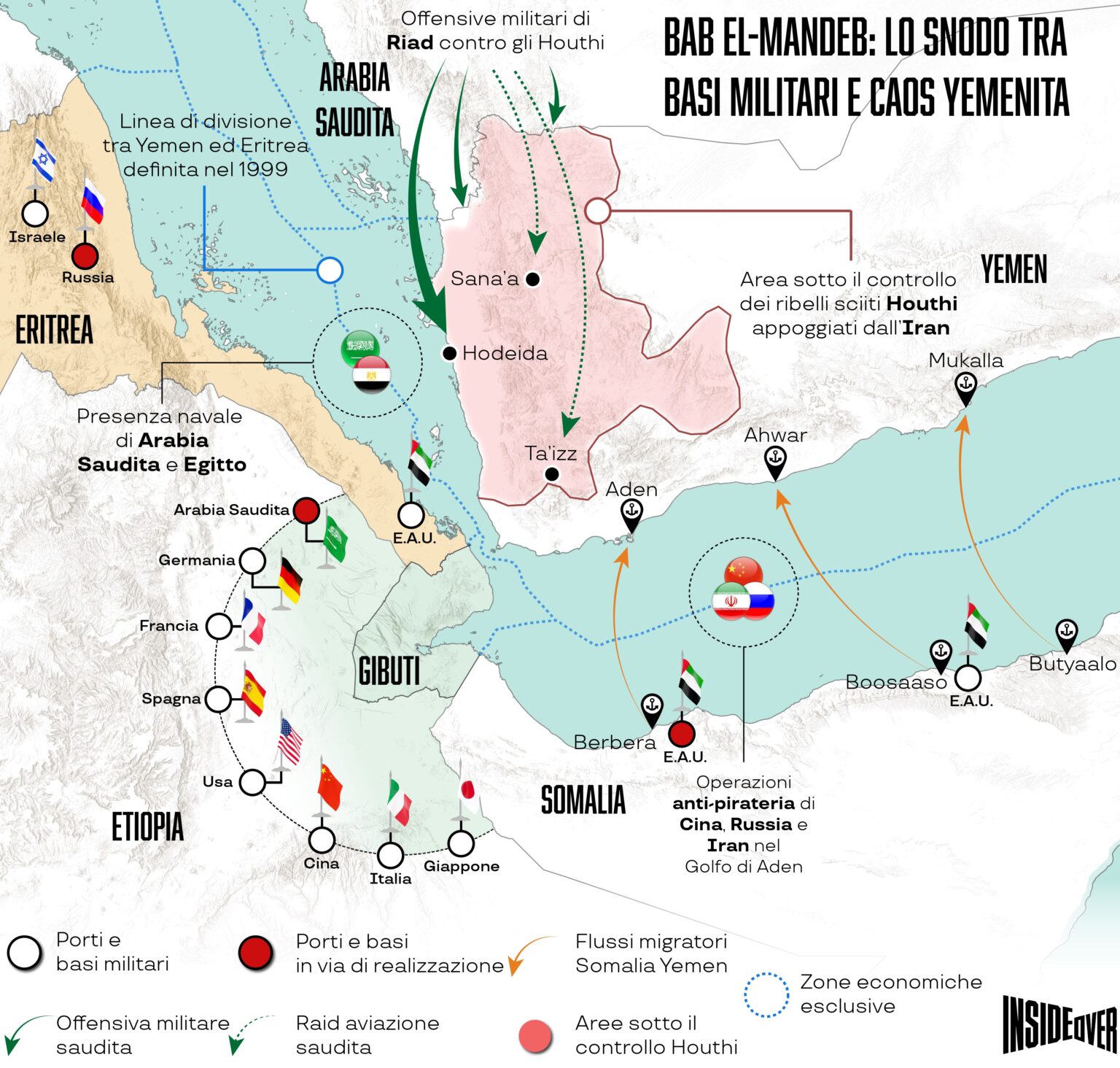

Il controllo dei colli di bottiglia, stretti o canali da cui passa il traffico navale, è particolarmente importante nel duello tra gli Stati e per comprendere le future sfide all’equilibro globale. Questo si evince anche dalle più importanti crisi degli ultimi anni. La sfida tra Iran e Stati Uniti è legata inevitabilmente anche al controllo dello stretto di Hormuz, uno dei principali choke-point petroliferi mondiali. Lo stretto di Bab el Mandeb, che divide Corno d’Africa e penisola araba, è un luogo in cui si concentrano le basi di un enorme numero di Stati, specialmente nel nodo di Gibuti, che testimoniano la centralità presente e futura delle rotte che dall’oceano Indiano puntano al Mar Rosso e quindi al Mediterraneo. Suez, con il famoso incidente della Evergreen, ha confermato la sua fragile importanza rispetto agli equilibri commerciali internazionali. Malacca, da cui transita la maggior parte del traffico mercantile dai giganteschi porti dell’Asia orientale, è un collo di bottiglia da cui dipende buona parte dell’economia globale. Lo stretto di Taiwan è al centro della sfida triangolare tra Pechino, Taipei e Washington. Mentre il controllo turco del Bosforo è risultato altrettanto fondamentale sia nella guerra ucraina che nella possibile risoluzione della crisi dei cereali. Tutto questo incide sulla percezione del “problema” marittimo. Perché i passaggi necessari e obbligati del traffico globale comportano come conseguenza la volontà di controllarli ed escludere che siano appannaggio di una potenza rivale. Conferme in questo senso arrivano anche dalla presenza di basi, operazioni militari o alleanze realizzate in parte per questo scopo. Non c’è potenza che nella sua proiezione di forza e nella tutela dei propri interessi non faccia riferimento alla capacità di controllare le rotte marittime. E questo è palese anche dalle più recenti dottrine strategiche, persino della stessa Russia, che nell’ultimo documento spiega la necessità di ricercare nuovi avamposti oltre i mari a essa più vicini. Infine, a questi elementi si deve aggiungere anche quello che oggi appare meno noto: la ricerca e lo sfruttamento di nuove rotte marittime. La storia ci ha tramandato la corsa delle antiche potenze imperiali, specialmente di Spagna e Portogallo, per trovare e controllare nuove rotte per le Americhe o l’Oriente. Oggi, con il mondo conosciuto nei minimi dettagli, la sfida si è spostata in particolare verso l’Artico, con un interesse sempre più insistente verso la possibilità di aprire le note “rotte polari”. L’eventuale scioglimento dei ghiacci più settentrionali rischia infatti di aprire nuovi corridoi che, in un futuro più o meno remoto, possono diventare fondamentali. Lo sa la Cina, che parla da tempo di via della seta polare, ma lo sanno che la Russia e la Nato. Mosca perché gran parte di queste rotte passerebbe davanti alle proprie coste, la Nato, e in particolare gli Stati Uniti, perché consapevole di cosa questo possa significare nel futuro sistema globale.

Cavi sottomarini e l’intelligence sotto i mari.

L’importanza del mare per il passaggio dei dati rappresenta un’atra chiave di lettura per comprendere gli sviluppi strategici in questo dominio. La guerra del presente (e molto probabilmente del futuro) si svolge infatti anche per il controllo dei cavi sottomarini. I dati internet sono oggi un pilastro indispensabile dell’economia mondiale e della sicurezza dei Paesi: motivo per il quale tutte le flotte delle principali potenze si stanno attrezzando con lo sviluppo di unità di superficie e subacquee in grado di proteggere queste infrastrutture, colpirle o intercettare le comunicazioni che scorrono attraverso questi tracciati. La Russia, sotto questo profilo, ha già mostrato passi in avanti particolarmente importanti. Negli ultimi anni sono state segnalate molteplici attività di alcune unità di Mosca, in particolare la Yantar, individuata a largo delle coste britanniche, e più di recente la Vasiliy Tatishchev, identificata in primavera non lontana dalle coste della Sicilia. Interessante anche l’episodio avvenuto a largo delle coste norvegesi con una sezione di cavo sottomarino che è stata tranciata, in base alle analisi sicuramente da un’attività umana, e che per molti è il segnale del passaggio di unità di intelligence della flotta russa. Questo aiuta anche a capire perché da diverso tempo le Marina di tutte le forze Nato (ma non solo) cercano di consolidare le proprie flotte con elementi con capacità anche di intelligence. Con l’evoluzione mondiale e della tecnologia, e l’importanza di internet come base indispensabile di questo sistema mondiale, è necessario un aggiornamento dell’utilizzo della componente navale anche in un ambito particolarmente complesso come quello della sicurezza dei dati e delle telecomunicazioni: settore in cui uniscono questioni di intelligence con temi più tradizionalmente “navali”.

Droni e flotte “autonome”.

Nell’evoluzione delle flotte, appare interessante per le sfide future anche l’utilizzo di mezzi sempre più autonomi. Ed è uno sviluppo che racchiude de esigenze parallele: da un lato la riduzione dei costi, perché un equipaggio in mare ha chiaramente delle spese, dall’altro lato la possibilità di ridurre sempre di più la possibilità di perdite di vite umane. Questione imprescindibile nella percezione della guerra da parte dell’opinione pubblica contemporanea. Il tema della cosiddetta “dronificazione” della guerra marittima è al centro di numerose analisi che mostrano come sia ormai un dato evidente l’impiego e lo sviluppo di mezzi autonomi nelle marine mondiali. La Royal Navy ha inserito nella propria agenda il Progetto Cetus, Autonomous Underwater Vehicle cosiddetto “extralarge” da 27 tonnellate. Gli Stati Uniti sono concentrati sul progetto Orca e sul Manta. Israele, come riportato dal H.I. Sutton, ha lasciato trapelare nel 2021 le immagini del drone subacqueo “Caesaron”. La Cina ha da tempo dato il via a diversi programmi di sviluppo di queste tecnologie che sono sempre più fondamentali nel bollente teatro dell’Indo-Pacifico: uno di essi ritrovato in Indonesia. La Russia lavora alacremente sul Poseidon, siluro autonomo in grado di trasportare testate nucleari. Inoltre, gli Stati Uniti sono da tempo attivi anche nello sviluppo di una vera e propria flotta di superficie sempre più autonoma o con ridotta presenza umana. La nascita di una “Ghost fleet” è uno dei più interessanti sviluppi della Us Navy e l’idea che anima il Pentagono è quella di realizzare un insieme di imbarcazione sempre più legate all’intelligenza artificiale e soprattutto in grado di interagire con più sistemi diventando non solo in grado di muoversi da un punto all’altro, ma anche di compiere diversi tipi di operazioni più complesse.

Corsa al riarmo.

Da questi elementi, si comprendere perché il riarmo di molti Paesi stia passando proprio attraverso le forze navali. Ai tradizionali compiti delle flotte, dalla tutela delle rotte alla proiezione di forza, si uniscono infatti esigenze che scaturiscono dagli sviluppi dell’economia e della tecnologia per cui non esiste un Paese che non guardi alla tutela degli interessi strategici in mare come essenziale. Nel Mediterraneo si può parlare di una vera e propria corsa alla costruzione di flotte sempre più moderne ed efficienti che rappresentano il il riflesso di una sfida regionale per il controllo e la difesa delle proprie risorse. Dal Levante al Nord Africa fino alle Marine europee, tra cui l’Italia, la necessità di una componente navale all’avanguardia diventa naturale proprio grazie a una costante evoluzione delle esigenze marittime di tutti i Paesi. Ma questa evoluzione non riguarda ovviamente solo i Paesi mediterranei. In ambito Nato, è possibile osservare ad esempio la rinascita della vocazione navale del Regno Unito in una fase di Global Britain successiva alla Brexit (confermato dal volere puntare tutto sulla portaerei Queen Elizabeth e sulla sua proiezione mondiale), ma anche di altre forze dalla Scandinavia alla stessa Francia e Germania. Interessanti anche gli sviluppi dei Paesi africani, che arrivano a questa corsa certamente con alcuni handicap strutturali e che pure stanno virando verso un nuovo e fondamentale interesse verso la protezione delle rotte e delle risorse off-shore, come sta avvenendo in particolare nel delicato quadrante del Golfo di Guinea. Anche l’India ha da tempo avviato un programma di modernizzazione della flotta a fronte di una crescente importanza dell’Oceano Indiano e della sfida con la superpotenza cinese. Sul fronte del Sud-est asiatico, è altrettanto evidente l’interesse di molti Paesi a costruire delle forze navali in grado di proteggere i rispettivi interessi nazionali in un’ottica anche di risposta alla fuoriuscita di Pechino dal proprio guscio terrestre con una svolta navale fatta di basi, nuove unità sottomarine, portaerei e sviluppo di una nuova dottrina militare basata anche sul mare. Lo confermano del resto anche Paesi limitrofi che hanno scelto di puntare a un adeguamento delle proprie flotte dopo decenni di quiescenza, come la stessa Australia (in particolare con il programma per i sottomarini a propulsione nucleare a l’alleanza Aukus), come il Giappone, ma anche la stessa Corea del Sud. Persino in Sudamerica, ritenuta spesso una regione estranea alle grandi sfide mondiali, si assiste a un timido sviluppo delle forze marine. In particolare da parte del Brasile, che ha dato il via a un programma per sottomarini nucleari d’attacco, con il primo esemplare che è l’Álvaro Alberto. Ma non vanno sottovalutate nemmeno le evoluzione delle dottrine navali dei Paesi sudamericani del Pacifico preoccupati, in questa fase, dall’arrivo delle enormi flotte di pescherecci cinesi che rappresentano un rischio per l’economia di questi Stati.

Fonte ed altri link (5 pagine): https://it.insideover.com